デジタル版

JCKLニュースレター

タイムリー且つ皆様のお役に立つ情報発信を心掛け、毎月初旬にお届けいたします。

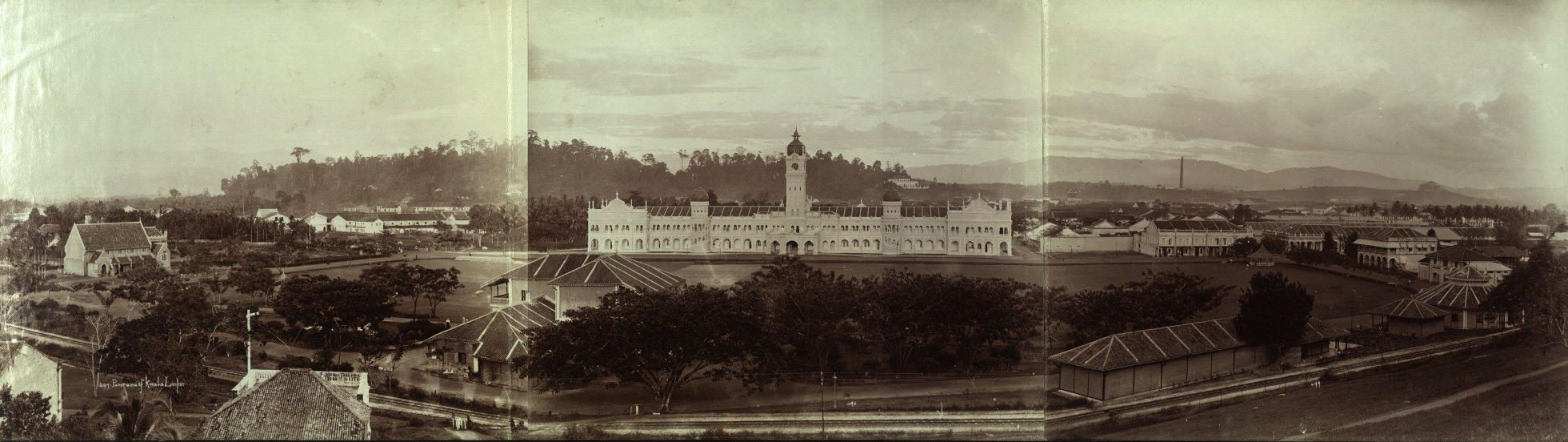

1900年頃(明治33年頃)のSultan Abdul Samad Building(中央) と (Royal) Selangor Club(手前)

1900年頃(明治33年頃)のSultan Abdul Samad Building(中央) と (Royal) Selangor Club(手前)

明治末・大正期のマラヤにおける日本人 -後編-

前編では明治末・大正期を中心にマラヤ在住日本人の概要について紹介した(前編はこちら)。後編では同時期の日本人医師に注目して分析する。マラヤにおける日本人医師の様相については、今までほとんど明らかにされていない。日本人医師がイギリス植民地マラヤで活動できたのか、イギリス医師法の規制をどのように受けたのかを明らかにしたい。また、外国にいるがゆえに直面する日本の国際的立場について、日本人医師開業資格をめぐる一件からその一端を見ることとしたい。

① マラヤの医師~1914 (大正3) 年の様相~

〈どんな医師がいたのか?〉

この地域における医療体制、医師の姿はどういうものであったのか。まずは、マラヤ在住医師の属性について整理する。

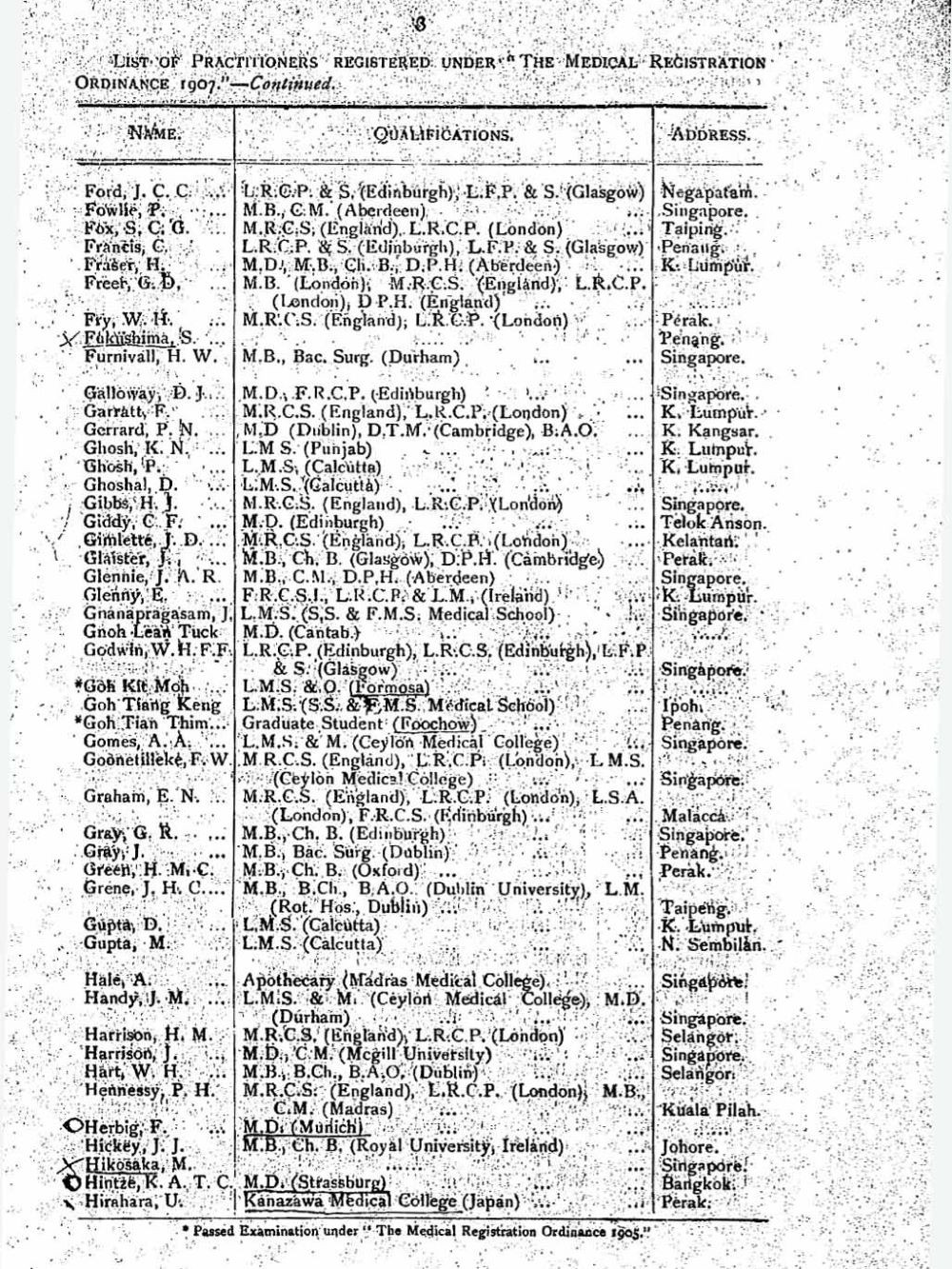

ここに海峡植民地政府の登録医師名簿 1) がある。写真はその一部である。これは、海峡植民地政府によって1914年に作成された医師名簿である。海峡植民地(シンガポール・マラッカ・ペナン)とマラヤ連邦(ペラ・パハン・セランゴール・ネグリセンビラン州)における医師の所在を把握したものであり、当該地域の医療体制を概観できる点で興味深い。

登録医師名簿(1914)

1) No.189 LIST OF PRACTITIONERES REGISTERED UNDER THE MEDICAL REGISTRATION ORDINANCE 1907/「分割4」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080094200、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部(2.6.1.14-1)(外務省外交史料館

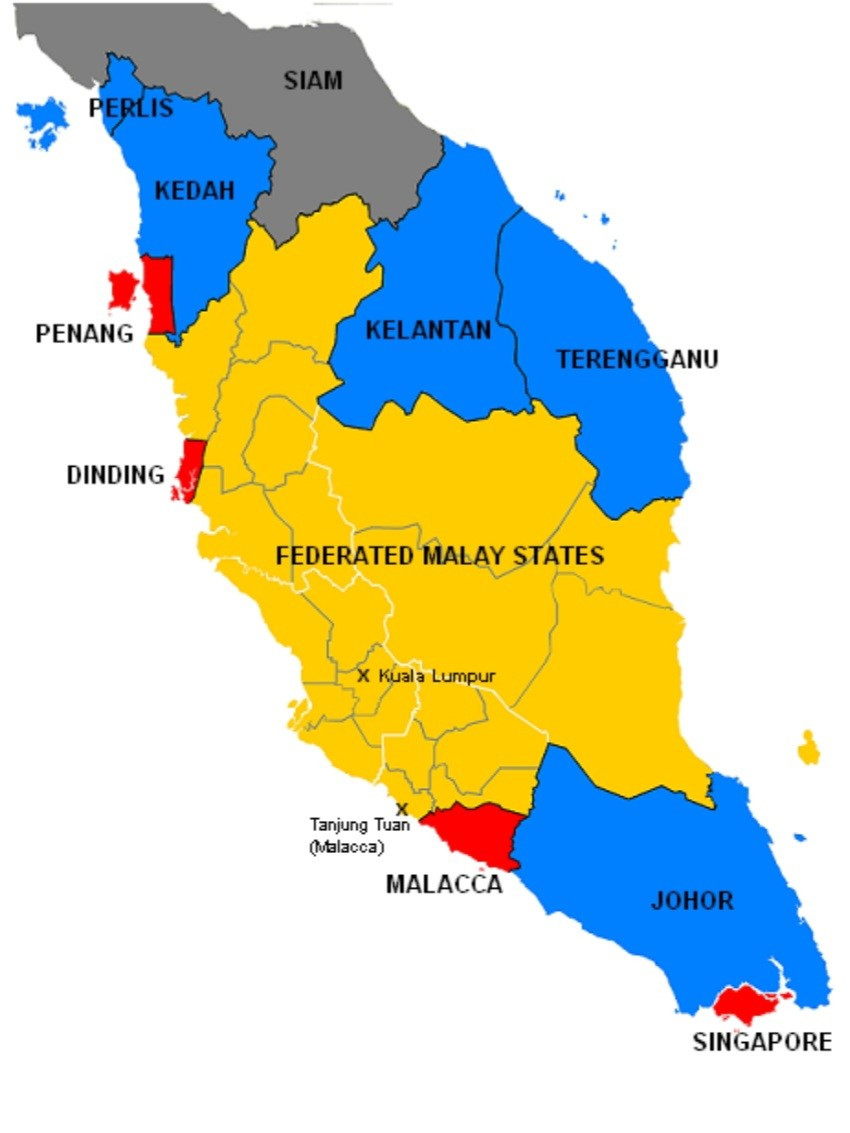

マラヤの地図 (1922)

赤:海峡植民地(シンガポール・マラッカ・ペナン(・ディンディング 2) ))

黄:マラヤ連邦州(ペラ・パハン・セランゴール・ネグリセンビラン)

青:マラヤ非連邦州

Lilauid (talk · contribs), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

名簿には、医師の氏名、医師資格(出身学校名等)、居住地がリストアップされている。全8ページから成り、総勢354人の医師が掲載されている。

名簿には日本人医師が少なくとも24人登録されており、これは登録医師全体の約6.8%を占める 3)。では、日本人医師以外の大部分を占める医師の属性はどうであろうか。

海峡植民地・マラヤ連邦在住医師が資格を取得した国・地域別に表5にまとめた。

表5 海峡植民地・マラヤ連邦在住医師の資格取得国・地域(1914年)

| 資格取得国・地域 | イギリス | インド | シンガポール | 日本 | セイロン | ドイツ | 香港、カナダ | その他、詳細記載なし | 試験合格 |

| 人数 4) | 217 | 50 | 42 | 17 | 9 | 5 | 各3 | 10 | 9 |

2) ディンディングは1826年~1935年の間、海峡植民地とされ、ペナンのイギリス総督保護下に置かれた。

3) 前編表2で示したようにマラヤ全人口に占める日本人の割合は1%に満たないが、医師に関しては登録医師中の約6.8%と決して少なくない数であった。

4) 一人の医師が異なる国で複数の資格を取得した例がある。その場合はそれぞれの国に計上した。医師の総数と表の合計は合致しない。

表5によると全354人中、イギリスで資格を取得した医師が217人、インド50人、シンガポール42人、日本17人 5)、セイロン9人、その他各国数人・記載なしなどとなっている。必ずしも資格取得国が医師の国籍と一致するものではないが、当地域で活動していた医師の様相をとらえるのにおおまかな指標にはなるだろう 6)。

繰り返しになるが、1914年、マラヤはイギリスの植民地・保護領であり、イギリス本国及びイギリス植民地政府の法の下にあった。表5が示す数から、当地の西洋医学の主勢力はイギリス人であったことは間違いない。次いでインドやシンガポール、セイロンといったイギリスの植民地で資格を取得した医師がその半分近くを占める。

次に、イギリス人以外の民族、なかでもマラヤ関係の民族であるマレー・中華・インドの民族内訳を医師の氏名によって分類し表6に示した。

表6 医師のマラヤ関係民族 7) 内訳(1914年) (人)

| 資格取得国/民族 | インド系医師 | 中華系医師 | マレー系医師 | 日本人医師 |

| シンガポール | 13 | 13 | 1 | 2 |

| インド | 22 | 0 | 0 | 0 |

| イギリス | 4 | 8 | 0 | 1 |

| 香港 | 0 | 3 | 0 | 0 |

| 試験合格 | 1 | 7 | 0 | 0 |

シンガポール 8)で医師資格を取得し、当地で医師登録された42人のうち、典型的な中華系の氏名をもつ医師が13人、同じくインド系医師13人、マレー系1人を確認することができる。

またシンガポール以外でも、典型的なインド系の名前を持つ医師が、インドで22人、イギリスで4人医師資格を取得しマラヤで活動していた。中華系の医師もイギリスで8人、香港で3人資格を取得していることがわかった。中華系医師はそのほかに試験合格という形で活動を許可されている例も7件ある 9)。

以上のことから、この名簿を見る限り、当地域では、①イギリス人を中心とした医療体制、西洋医学の医師世界 10) があり、イギリス植民地出身の医師がそれに続いていたと考えられる。②マラヤの医師の民族内訳は、インド系や中華系が中心で、シンガポール、インド、イギリス本国などで資格を取得したことがわかった。③日本人医師やその他外国の医師がわずかに存在していた。外国人である日本人医師が全体の約6.8%といえど、24人登録されていたことは、イギリス統治社会の中にあって無視できない事実だといえる。

5) 氏名から日本人だと推定できる医師は24人だが、その中には外国で医師免許を取得した例や資格欄が空白の例などを含む。

6) マラヤにおけるイギリス人医師はインド並び他のイギリス植民地の免許を有する者もいるとの記述がある。(大正1年12月27日付) 「分割3」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080094100、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部(2.6.1.14-1)(外務省外交史料館)

7) 民族は各典型的な民族氏名で判別した。大まかな民族分類となっており、国籍や出身地は追えていない。

8) シンガポールの42人は全員The Straits Settlements and Federated Malay States Government Medical Schoolで医学を修業している。1905年に創立された今のシンガポール国立大学医学部の前身。

9) 1905年 医師登録法のもと実施、1907年廃止。

10) なお、これらの医師は近代的な西洋医学を学びイギリス政府に認められた医師である。このほかに漢方・アーユルヴェーダ・ジャムウなど伝統的な民間療法や施薬をする医療従事者がいたことは想像に難くない。彼らの姿はこの名簿には含まれていないことを注記しておく。

② マラヤの日本人医師

〈日本人人口に呼応する日本人医師数〉

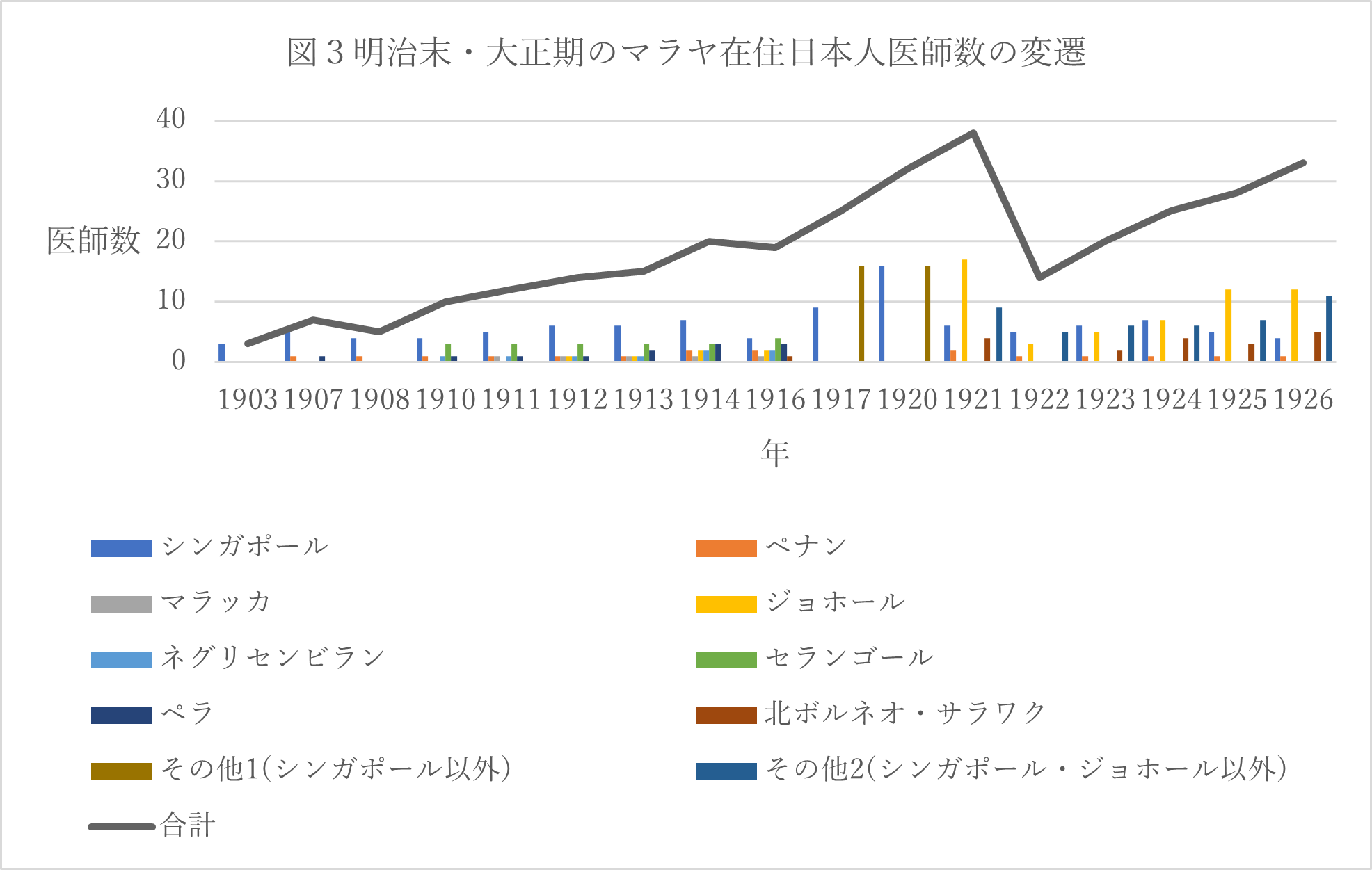

さて次に日本人医師について掘り下げてみよう。図3は「海外在留邦人職業別人口調査一件」 11) よりマラヤ在住日本人医師の数の変遷を示したものである 12)。医師の数は各地域で微増減を繰り返しながらも、マラヤ全域では増加しつづけ、1921 (大正10) 年にピークを迎えた。この図3が示すピークは前編で取り上げた図1日本人人口の推移と1年のずれがあるもののほぼ呼応している。医師数はその後下降し1922 (大正11) 年をボトムに再び上昇するが、これもほぼ日本人人口の推移に対応している。つまり日本人人口の増減に伴い日本人医師が増減したことが見てとれる。

ジョホール州では、1912 (大正1) 年以降日本人医師が確認でき、その後も一定数の医師が継続的に活動していることが特徴的である。これについては、後述の大規模ゴム農園が医師を常駐させる義務を負った法律に影響を受けたものだと考えられる。法的に医師の雇用が必要とされる状況下、日本人ゴム園経営者による日本人医師の需要があった。これは、医師雇用義務がある中での切実な需要であったと言える。

・1917 (大正6) 年以降の調査はシンガポール以外を一括表記。地域分類はその時の調査史料に従い、便宜上その他1、その他2として表した。調査結果が確認できない年は省略した。

・「海外在留邦人職業別人口調査一件」より作成

11) JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13080299200、海外在留本邦人職業別人口調査一件 第一巻(7.1.5.4_001)(外務省外交史料館)ほか32巻まで

12) このデータは1914年海峡植民地政府登録名簿の日本人医師数と齟齬があるが、数十年単位で医師数の変遷が追える日本側の調査データをもとにした。

③ イギリスの法規制と日本の医師

〈マラヤでの医師開業資格〉

イギリス植民地政府は、次第に存在感を増すようになった日本の医師に対し、どのような対応をとったのであろうか。日本の医師免許を持つ医師は法的にどのような位置づけのもと開業していたのであろうか 13)。

日本の医師に対するマラヤでの規制の大まかな時期的変化としては、3つに分けられる。

- 前期(1896~1903年):日本の医師が少なく法的規制はあるものの影響は少ない

- 中期(1904~1915年):日本の医師の活動に規制がかかり、開業申請却下の事案発生

- 後期(1916年~):日本の医師の開業資格が拡張され、日本人にとっての懸案事項の解消

13) ここでは、特に注記がない限り、海峡植民地を中心とした政策について述べる。日本人医師開業資格拡張問題に関しては、海峡植民地での政策が第一の争点であった。ただ、海峡植民地とマラヤ連邦の衛生局長が兼任である例が示すように、この件でマラヤ連邦は海峡植民地に準じる政策をとった。ジョホール王国も同様に海峡植民地政府の法律に準拠した政策をとったことが確認できる。海峡植民地で法令が決定し、その後マラヤ連邦やジョホール王国がそれに倣うという流れがあった。

〈前期 (1896~1903 (明治29~36) 年) 規制〉

前期には、そもそもマラヤ在住日本人が少なく、日本の医師の数もごくわずかであった 14)。この時期は、日本人のマラヤでの影響力は小さく、イギリス政府の医師法においても日本の存在は意識されない状況にあった 15) 。

しかしながら、1896年には、日本の医師に対し海峡植民地でのモルヒネ使用の禁止が告げられた。モルヒネ皮下注射の禁止は外科手術が出来なくなることを意味した。このモルヒネ使用制限は、アヘン同様にモルヒネ使用による中毒者の増加を懸念した治安維持の意味合いがあったものだと考えられる。欧米とイギリス植民地の医師や薬剤師のみにモルヒネ使用が許可された。在シンガポール日本領事館はこの規制による問題点や将来的な影響を懸念してはいるものの、この段階で当地域在住の日本人医師が1人ということもあってか状況を窺うに留まった 16)。

次いで1897 (明治30) 年には、海峡植民地で出生死亡登録条例が出された。欧米かイギリス植民地の医師で、海峡植民地政府へ登録しなければ、出生死亡証明書に調印できないというものである。日本の医師はその資格がないことになり、自分の患者に出生死亡が出た場合には、官吏の立ち合い検査を要するか、他の有資格医師に証明書を請わざるを得ないことになる 17) 。

前期段階では、こうした医師統制の条例が出され、日本の医師がその枠外に置かれた状況にあったが、一方で日本の医師に大きな影響があったわけではなかった。

1902 (明治35) 年には、海峡植民地政府は、当地で日本人の開業医がいることを認め、相当の資格あればこそ患者が来るのであり、これに対し何ら干渉しないとの認識を示していた。出生死亡証明書作成のための医師登録は全て簡単に行われ、日本の医師に関しては本人が翻訳した卒業証書をもって登録したとの状況を明らかにしている。また、在シンガポール日本領事館も、日本外務省からの問合せに対し、海峡植民地で日本の医師が開業するのは問題ないと返答し、マラヤは自由主義で何業でも自由に開業できるとしている 18)。1902年段階では法の施行が厳密でなかったことから、日本の医師が海峡植民地政府に登録することが可能であり、日本の医師の海峡植民地での開業に大きな障害があるとの認識は日本側になかった。

14) 1897(明治30)年シンガポールを含むマラヤ全体で日本人は1187人を数えるのみであり、このうち医師は2人であった。〔明治三十年分〕/「分割1」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13080301000、海外在留本邦人職業別人口調査一件 第三巻(7.1.5.4_003)(外務省外交史料館)

15) 1886年イギリス医術条例 (The Medical Act(1886))/レファレンスコード脚注1に同じ

16) 「1.日本医師海峡殖民地ニ於テ「モルヒネ」皮下注射ヲナシ能ハサル義ニ関シ在新嘉坡領事館ヨリ申出ノ件 明治二十九年七月」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12082202800、医術関係雑件 第一巻(3.11.1.13_001)(外務省外交史料館)

17) Ordinance No.3 of 1897 An Ordinance to amend the Law with respect to the Registration of Births and Deaths. /(明治37年7月11日付) / 「分割1」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080093900、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部(2.6.1.14-1)(外務省外交史料館)

18) (明治35年12月29日付) /レファレンスコード脚注17に同じ

〈中期(1904~1915 (明治37~大正4) 年)規制〉

こうした状況に変化が起こったのが1904年のことである。ある日本人医師が前例通り海峡植民地政府に医師登録申請を提出したが、却下される事案が発生した。海峡植民地の担当官は、今まで前任者による法解釈の誤認があり、本来は他の日本人医師も承認されるべきではなかったとの認識を示した 19)。

これ以後、イギリス政府は日本国内の医師免許制度、医学教育課程の詳細について調査し、日本人医師の取扱いについて規定を設ける動きをとるようになる。

1905 (明治38) 年になると、海峡植民地において医師登録法が施行され、日本の医学校のDegreeを持つ医師に他の欧米医師等と同等の待遇を与え医師登録を許可した 20)。そして、イギリス医事協議会が規定した日本の医学校のDegreeを持つ医師とは、日本でいう帝国大学卒業の医学士・医学博士であることが示された 21)。1907 (明治40) 年になると医師登録法の適用範囲はマラヤ連邦にも及んだ 22)。

これらの法改正は、元来日本の医師が度外視されていた状況に比べ、進歩が見られたものであった。しかし、日本の医学教育や医師免許制度の現状に照らし合わせるとき、あまりにも非現実的で日本に不利な規定であった。

当時日本の医師免許取得には複数の方法があり、それにより医師に階層が存在したとされている。高度な医学教育を受けた階層は、帝国大学を卒業した医学士・医学博士、次いで官公立医学専門学校と文部省が認める私立医学専門学校卒業の医学得業士があった。これ以外に、医術開業試験に合格することで医師になる道があり、また、明治以降の制度改革の暫定措置として従来開業・奉職履歴の医師等がいた 23)。

このうち、医学士・医学博士は1905年時点で日本の全医師の約5%に満たなかった 24)。ごく限られた医師にしか開業が許されない状況となったのである。

日本国内では全てのイギリスの医師に対して無試験にて開業資格を与えている現状があった。対してイギリスは、日本の医学専門学校の修業年数が短いことなどを理由に、医学士・医学博士以外の医師は不十分だとした。日本政府は相互主義に反するとし、イギリス政府へ開業資格拡張の交渉を続けるも、1908 (明治41) 年交渉中断するに至った 25)。

19) なお、すでに登録を許されている日本人医師については条例に反するが取り消さないとされた。(明治37年7月11日付) /レファレンスコード脚注17に同じ

20) Ordinance No.9 of 1905 An Ordinance to provide for “The Registration of Medical Practitioners in the Colony” /レファレンスコード脚注17に同じ。 またイギリス医術条例(1886年発布)に日本の医学校のDegreeを持つ医師を追記しイギリス領内での活動を認めた。/レファレンスコード脚注1に同じ

21) (明治39年6月22日付)/ 「分割2」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080094000、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部(2.6.1.14-1)(外務省外交史料館)

22) Ordinance No11 of 1907 An Ordinance to provide for “The Registration of Medical Practitioners in the Colony and in the Federated Malay States”/レファレンスコード脚注21に同じ

23) 橋本鉱市「近代日本における医師社会の階層的構造―『日本杏林要覧』(M42)による実証的分析―」(『放送教育開発センター研究紀要』第7号 1992)

24) 第十五表 累年医師員数種類別/1905年官公立医学専門学校卒業生は約19.3%/レファレンスコード脚注1に同じ

25) イギリス医事協議会で日本の医術開業試験が廃止される際までこの件の考査を延期することが決議された。(明治41年10月19日付)/レファレンスコード脚注21に同じ

1912年になり、再びマラヤでの日本の医師開業資格拡張に関し交渉が始まった。1911 (明治44) 年にジョホール州とマラヤ連邦で大規模ゴム農園が医療施設を整え、医師を常駐させる義務を負う植民地耕地衛生規則 26) が発布されたことを契機とする。日本人経営の大規模ゴム農園もこの条例に影響を受け医師確保の必要性が生じた。条例では医師の条件として、海峡植民地・マラヤ連邦に登録された医師であることが示された。日本人ゴム農園経営者の陳情請願書 27) によると、1912年当時、ゴムの採集が始まっていない園もあり、採算の取れない状況でもあるなか、登録医師であるイギリスの医師や日本人医学士・医学博士を雇う金銭的な余裕は多くのゴム園にはないとのことであった。また、インド系の医師などは文化的差異のため、日本人ゴム園経営者にとっては好ましくなかった。これらの事情から、ゴム農園経営者の団体も在シンガポール領事館へ嘆願書を出し、日本の医師開業資格の拡張交渉の再開を請い、広い階層の日本の医師の開業を願った。この事案は、日本人の経済活動に直結する課題であり、日本政府としてもなんとしてでも解決したいと交渉に取り組んだ。

1914年になると、ジョホール州の日本人ゴム農園内に限り日本の医師の活動が認められ、病疫報告書や死亡証明書の作成を許されることになった 28)。現状に鑑みた地域限定措置であった。

26) The Estate Laborers (Protection of health) Enactment 1911 /「分割4」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080094900、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部/開業医資格問題(2.6.1.14-1-1)(外務省外交史料館)

27) (大正1年8月26日付)/レファレンスコード脚注21に同じ

28) (大正3年9月17日付)/「分割1」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080094600、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部/開業医資格問題(2.6.1.14-1-1)(外務省外交史料館)

〈後期 1916(大正5)年 日本の医師開業資格拡張以後〉

1916年、在シンガポール日本領事館の海峡植民地政府への交渉をきっかけに、海峡植民地の医師登録法が改正され、同地での日本の医師開業資格が拡張された。医学士・医学博士のほか、官公立医学専門学校、文部省の認める私立医学専門学校卒業の医学得業士にまで開業資格が与えられることになった 29)。次いでマラヤ連邦、ジョホール王国、イギリス本国でも、同様に認められることになり、日本政府の希望が満足いくかたちで叶った 30)。

海峡植民地での医師開業資格拡張に間を置かず、イギリス政府が日本の長年にわたる交渉をついに受け入れた理由に、この年の日本の医術開業試験廃止があった。日本国内では日本の医学を高めるため、現状に合わなくなった従来の医師免許規則が改正され医師法が発布された。その中で医術開業試験の廃止を予定しており、1916年に試験廃止に至った 31)。イギリス政府が医師資格を認めるに足りるレベルに日本の医学教育が発達したことを示す落としどころとなり、結果として医師開業資格拡張へとつながった。

次に1916年の医師開業資格拡張後について考えてみよう。医師開業資格拡張により、日本人医師にとってマラヤ進出への門戸が広くなった。しかし、日本の医師がマラヤの患者をターゲットにし爆発的に増えることはなかった。

先に述べたように、日本人医師数は増加を続け、1921年をピークにその後1922年をボトムに下降するも、再び上昇した。日本人医師数は日本人人口の増減に比例し、このことは日本の医師のターゲットが主に日本人患者であった可能性の高いことを示している 32)。

シンガポールに35年住んだ西村医師の記録によれば、彼の主な患者は中華系住民であったが、1915年以降、中華民国での排日運動がシンガポールの中華系住民へも伝播し、度々日本に対するボイコットが勃発し、営業に支障をきたした。1915年の21か条の要求、1919 (大正8) 年五四運動、1928 (昭和3) 年済南事件、1931 (昭和6) 年満州事変と中華民国における事件や排日運動が当地まで影響を与え、その度に日本へのボイコットによる患者の激減、医院の減収など深刻な打撃を受けた様子を記している。33) 開業資格拡張後においては、こうした情勢が背景にあるなかで、マラヤの住民を患者として市場を広げるに適した時機になく、あくまでも日本人による需要のもとに日本人医師の活動があったと考えられる。

29) No.12 of1916 An ordinance to amend “The Medical Registration Ordinance 1907” (大正5年5月19日付) イギリス政府は日本の医学専門学校の修学年限が、イギリスの規定5年間に満たないことを理由に得業士へ資格を与えることが難しいとしていたが、在シンガポール日本領事館は実質的には予科を入れ5年に達することを主張し、またイギリスの医師が日本では無試験開業可能であり、両国に相互主義があることを海峡植民地政府へ説明した/「分割3」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B07080094800、帝国各国間医術開業互認協定雑件/日英間ノ部/開業医資格問題(2.6.1.14-1-1)(外務省外交史料館)

30) レファレンスコード脚注26に同じ

31) 酒井シヅ『日本の医療史』東京書籍、昭和57年

32) 日本人ゴム農園におけるマラヤの従業員に対する医療も、労働環境を衛生的に保ち経営を円滑に進める意味において、日本人のために行われているものといえる。

33) 西村竹四郎『シンガポール三十五年』東水社、昭和16年

〈医師開業資格拡張交渉から見えるもの〉

医師開業資格拡張は、第一に「在留邦人の保護」に影響する問題であった。特に、ゴム農園関係者からの陳情があり、マラヤにおける日本人発展の事実、ゴム栽培事業経営の盛況、医師雇用問題に困憊する事情に関連し、日本政府にとり医師開業資格拡張は喫緊の課題であった 34)。

第二に「日本の体面」に関わる問題であるとの認識があった。開業資格拡張交渉の史料には、近代国家の威信にかけて、この問題を解決せねばならないという日本の行政官の思いがにじみ出る。欧米以外の医師軽視の旧慣があること、それに対し今や日本の医学は進歩しているという主張が見られる 35)。イギリス医術登録条例に日本が指定されていない前期段階においては、日本の存在が度外視されていたことは事実であったが、その後イギリスが日本の医師の開業資格を医学士以上に限定したことは、必ずしも根拠のない判断だったわけでもないだろう。日本としては、日本の医学が欧米にひけを取らないとの自負があったが、医学教育の修学年数や医師免許上位階層の割合の低さが示す客観的事実は、一部の日本の医師がイギリスの求める西洋医学のレベルになかったことも否めない 36)。こうした状況下、約10年にわたるイギリス政府への交渉で何度も日本の医学が進歩した現実を伝えた。そして、日本国内の医師法制定、医術開業試験の廃止といった努力が起因となり、日本の希望通りの終結を迎えるのであった。日本の意地が感じられた交渉であった。

第三に、医師開業資格拡張一件は、マラヤの民間日本人にとっては、日本人社会の信用問題へと目を向けることになった。 1912年ゴム農園三五公司の愛久澤がゴム農園での医師雇用についての陳情書で、日本関係の医師の開業資格拡張が認められない理由は、以前からならず者が猫も杓子も医師・製薬者と自称して、マラヤ各地に入り込み、不正不当の行いをすることがあり、彼らのふるまいによって玉石混交状態で、日本人医師に対する信頼が得られていない状況になっているからだと記述している。また思いのほか当地の日本人勢力はまだ一般に認められておらず、長年当地に在住するイギリス人も日本の近頃の実情に詳しくなく、正当な評価を受けていないことを示している 37)。

また、在シンガポール日本領事館は、交渉の談話の中で、海峡植民地担当官へ日本の医学発展を伝えるとともに、当地に「真摯なる事業の経営に関わる在留邦人が増加」している現状を説明している 38)。マラヤで真摯なる事業が増えつつあるとは、これ以前の初期日本人社会の混沌とした在り方を逆説的に示すものであるが、以前の状況が変化していることを説明したものと考えられる。 マラヤの日本人社会の在り方が医師開業資格拡張問題に直接的に何らかの影響を与えることはなかったが、国の品位を高め近代国家として医学の進歩を主張したい立場にあって、交渉が成立しない原因ではないかと勘繰りたくなる状況があったと思われる。民間人にとっては、過去の日本人の評判がアップデートされていないとの実感があり、なおさら意識したものと考えられる。

34) (大正1年12月13日付)/レファレンスコード脚注6に同じ

35) (明治37年10月18日付)「日本医師を(イギリスが無試験開業指定国から)除外したるは、従来欧米以外の医師を軽視したる旧慣に基づき、一部改めしめ難きものと致推測候得共、我医学進歩し、敢て欧米人に譲らざる今日に於ては、甚だ不当にして、其体面にも関する処置と被存候間」)/レファレンスコード脚注17に同じ

36) 一方、イギリス人を含むイギリス植民地で医学教育を受けた医師のレベルについてネガティブな評価があり、日本の医学専門学校がそれに劣るものではないと日本は主張した。医学校のレベルがイギリス本国と異なるマラヤの現状においては、日本の医師開業資格拡張要望は不当なものではないとした。(大正1年12月27日付)(大正3年11月19日付)/レファレンスコード脚注6、1に同じ

37) 27に同じ

38) (大正3年1月14日付)/レファレンスコード脚注6に同じ

おわりに

近代に海外へ渡航した多くの日本人がいた。日本が貧しかった時代、職を求めて新天地へ渡った人々も少なくなかった。また、新規事業開拓の場所として海外へ目を向けた起業家がいた。

マラヤへも多くの日本人が渡航し、日本人医師も含まれていた。日本人医師需要は日本人移住者の増加と共に必然的に高まった。マラヤの主要産業であるゴム農園が法定の医療設備を確保する義務を負い、日本人ゴム農園主による日本の医師の需要があったことも日本人医師の増加要因のひとつであった。

イギリス植民地マラヤで活動する日本の医師は、医師活動に規制がない前期段階から、規制が強まる中期段階を経て、日本政府の交渉の結果、医学得業士以上の医師の開業が許可されることとなった。

この交渉の間、マラヤ在住の民間日本人や日本政府関係者は、ごくわずかな日本の医師にしか開業資格が与えられないことを、日本の地位が国際的に認められていないことの反映だととらえ、もどかしさを感じていた。マラヤの初期日本人社会に見られた評判の悪さを理由に、日本の医師に対する信頼が得られていないからだと顧みてもいる。マラヤの日本人社会にあった混沌さを完全に払拭できないまでも、日本人社会が徐々に変わり信頼を得るべく真摯に生きた人がいた時代でもあった。マラヤでの日本の医師開業資格拡張をめぐる一件は、日本が国際的に認められるべく奮闘する過程である。

上野周子(編集委員)

今月の写真<KLタワーの意地を見た>

盛大なカウントダウン花火として真っ先に思い浮かぶのはKLCC界隈だろうか。コロナ下、そしてコロナ明けからも自粛気味だったカウントダウン花火も、今年2025年の年明けには至る所で盛大に繰り広げられたようだ。

特に目を引いたKLタワーからのカウントダウン花火には驚かされた。1996年のオープン以来、初の試みだったようで、その歴史的瞬間に立ち会えたことを知り、更に感動もヒートアップ。他の打ち上げ花火とは異なる形状で、放射状に飛び出す花火は楽しさを感じると同時に、仕掛けがどのようになっているのかと興味も覚えた。老舗KLタワーの意地を見た気がした。

まだフルオープンしていない『ムルデカ118』も、将来的にはドバイの『ブルジュ・ハリファ』や台湾の『台北101』のようなカウントダウン花火が見られるかもしれない。そんな期待が膨らむ、2025年KLタワーからのカウントダウン花火だった。

2025年KLCC周辺の年明け花火 (1分15秒)

<チャークイティオ Char kway teow>

料理講習会講師 ちはる

クイティオとは米粉から作ったライスヌードルのことで、約1cm幅の平たい麺。この麺にソースを絡めて炒めたチャークイティオは、タイ料理のパッタイのようなメニューで、日本人にも人気があります。

本式のレシピは、豚の脂身で中華ソーセージやフィッシュケーキ(魚の練り物)、赤貝、野菜を炒め、チリペーストと醤油等で味付けします。今回は手に入りやすい海老と鶏肉を具にして、チリペーストは市販品を使い、手軽に作れるレシピにアレンジしてみました。

美味しく作るコツは、屋台のように一人分ずつ強火で手早く炒めること。シャキッとした野菜の食感を残すようにしましょう。

🍳 材料 (やや大盛り1人分)

クイティオ麺 200g

鶏肉 (皮なし、薄切り) 50g

海老 4尾

もやし 100g

ニラ (4cm幅カット) 20g

小ネギ (4cm幅カット) 20g

卵 (Lサイズ ) 1個

ニンニク (みじん切り) 4片

調理油 適量

調味料

チリ入り調味料 小さじ2

オイスターソース 小さじ1

ローカルダーク醤油 小さじ1ローカルライト醤油 小さじ2

砂糖 ふたつまみ

*鶏肉、海老の下味

酒、塩、白胡椒 各少々

ローカルダーク醤油 (左)

Thick Caramel Sauce

とろみのある真っ黒なソースで、クッキングキャラメルとも呼ぶ。少し甘みがあり、料理にコクが出る

ローカルライト醤油 (右)

Light Soy Sauce

日本の薄口醤油に近いが、少し甘みがある

他のメーカーのローカル醤油を使ってもOK!

クイティオ麺 (平打ちの米麺)

Kuih Tiau / Koay Tiow などいろいろな表記があるが、どれもクイティオ麺を指す。写真は450g入りで2~3人分。コシはないが、ツルツル&もちもちした食感が特徴で、炒めてもスープに入れても美味しい。1cm程度の幅広のものを炒めものに、5mm程度のものをスープ麺にするのが主流

海老風味のチリ入り調味料

Crispy Prawn Chilli

チャーハン等のいろいろなローカル料理に使える万能調味料。赤唐辛子のほかに海老やシャロット、ニンニクなどを使っており、激辛ではなく、深みのある味に仕上がる。イカンビリス(アンチョビ)味もある。

写真はRM17 (320g)、240g入りもあり

🍳 下準備

①海老と鶏肉に酒、塩、白胡椒をふりかけ、軽くもんでおく

②具はすべて1人分ずつにまとめておく

③調味料はすべて混ぜ合わせておく

④クイティオ麺に熱湯をかけて表面の油を落とす (油臭さを除く)。水気を切り、1人分ずつに分けておく

🍳 作り方

①フライパンに多めの油を入れて、ニンニクとチリ入り調味料を軽く香りがたつまで、中火で炒める

②鶏肉をさっと炒めた後、海老も入れて火を通す

③麺を加える

④合わせ調味料を注ぎ、混ぜながら炒める

⑤野菜類を入れて10秒ほど炒める

⑥卵を落とし軽く火を通す (余熱で火が入るので、早めに火を止める)

⑦ソースが香る焼き麺の完成!

今月の漢方

<アンズとアーモンド>

国際中医薬膳師/中医実習生 坪井良和

梅、桃、桜といえば日本の春を彩る代表的な花。三月三日のひな祭りは桃の節句ともいう。

中国に留学していた時、旧正月を過ぎると、キャンパスにはピンクの花が満開になる一角があった。当時の私は、梅や桜でないことは明らかだし、季節的にも桃の花だとばかり思っていた。あのピンクの花は実際はアンズの花であり、あれこそが「杏林」であったのだと思いついたのはつい数年前のことだ。

満開のアンズの木

「杏林」とは医者を表す美称のこと。日本でも医療系の企業や大学名に「杏林」とつくものがある。その由来は、三世紀の中国、三国時代の董奉という名医の故事からだとされている。董奉は、治療費の代わりに、重病の者には五本、軽症の者には一本のアンズの木を植えさせていた。数年後、彼の家の周りに立派なアンズの木が育ってからは、その実と交換して手に入れた穀物を貧しい人々に分け与えたという。このことから「杏林」は医術も人徳も高い医者を表す言葉になった。

さて梅、桃、桜といえば花の美しさ以外にも果実や葉の食用もしくは薬用への利用も馴染み深いものであるが、中国においてアンズは、その果実を食用とする以外に種子を生薬として利用する。種子の硬い殻を取り除いた核の部分「杏仁」である。そう、中華料理のデザートの定番の杏仁豆腐は、本来はアンズの種「杏仁」をすりつぶした粉を使って作ったプリン状のデザートである。

アンズとその種子

果肉を除いた種子の部分を乾燥させ、硬い種皮を割り、中の核を取り出して生薬とする

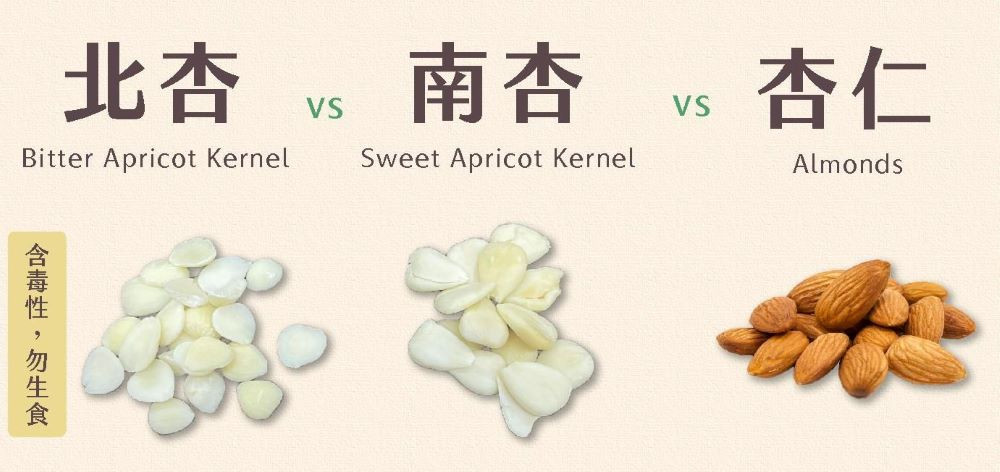

生薬「杏仁」には「苦杏仁(苦いキョウニン)」と「甜杏仁(甘いキョウニン)」があり、いずれも肺と大腸に効く。栽培する土壌と気候の違いから、品質や形状に変化が生じるらしい。そのため、中国北部でとれる「苦杏仁」のことを「北杏」、南部でとれる「甜杏仁」のことを「南杏」ともいう。効用としては、苦味のある苦杏仁には咳を止める効果が強く、苦味のない甜杏仁は、咳を止める効果は弱いものの便秘解消に効果がある。杏仁豆腐など食用には甜杏仁を使うことが多いが、苦杏仁を少量混ぜると香りと風味が増す。日本では食用としては甜杏仁の実が用いられ、苦杏仁は薬用に限定されている。

生薬の杏仁とナッツのアーモンドの違い

北杏(苦杏仁)小さめ・丸みをおびた形、南杏(甜杏仁)苦杏仁よりも大きく細長い、ナッツとしての「杏仁」(アーモンド)

市販の杏仁豆腐の原材料にアーモンドエッセンスと書いてあることがあるが、それはアンズとアーモンドは同じバラ科サクラ属の植物で、その果実や種子からとれる香りがとても似ているため。実際、中国語ではナッツとしてのアーモンドを「杏仁」、生薬を「苦杏仁(北杏)」「甜杏仁(南杏)」と記す。本来の杏仁豆腐は、水に浸した生薬の杏仁を挽き、牛乳や寒天を混ぜて作るものだが、市販品は牛乳にアーモンドエッセンスで風味を加えたものなのだろう。ちなみに、杏仁豆腐の薬膳的な効用は何よりも「滋陰(体を潤す)」。牛乳は体液を補充し、乾きがちな体を潤す効果に優れる。秋から冬、初春にかけては動物性のゼラチンを使うと、乾燥から粘膜や皮膚を保護する効果がより期待できる。ふだんから便秘がちな人や夏場に食したい場合には、ゼラチンを寒天に替えれば、排便を促し、体の余分な熱を冷ます効果が強くなる。アーモンドエッセンスで香りをつけた簡易版杏仁豆腐にもこうした滋陰の効果は期待できるが、生薬の杏仁を調理しやすいように粉末に加工した「杏仁霜」を使った本格的な杏仁豆腐ならば、肺や大腸を潤す効用が高まり、便秘の解消、美肌美白により効果があるものになるだろう。

杏仁豆腐

赤いクコの実は彩を添える意味もあるが、クコの実自身も滋陰補血(体の潤いと血を補う)という効用がある

生薬の杏仁はマレーシアの漢方食材としては非常に身近で、薬膳スープの中に入っていたり、豆乳に似た「杏仁茶」としてもよく見かける。英語にするとAlmondと記載されることが多いのだが、チョコレートやケーキの材料アーモンドプードルに使われるアーモンドとは別物であることが今回の話でお分かりいただけたのではないだろうか。

また、杏仁の苦味の元はシアン化合物アミグダリン。数年前「がんに効果がある」としてビワの種子粉末が健康食品として流行したことがあったが、この有効成分と同じものである。ビワの種子粉末については農林水産省から注意喚起も出たように、アミグダリンの大量摂取は中毒症状を引き起こすことがある。ただし、杏仁のアミグダリン含有量はごく微量だし、食用に使われる甜杏仁のアミグダリン含有量は、苦杏仁よりもさらに微量で、とくに杏仁霜であれば、粉末にすることで有毒成分をさらに揮散させているので心配はないことを最後につけ加えさせていただこう。

杏仁と豚肉の滋陰スープ

スープに入った杏仁のコリコリとした触感が楽しく、ついついつまんで食べてしまうのだが、薬効はスープに溶け出しているので杏仁そのものを食べる量はほどほどに

アーモンドパウダー

これは香港で売られている商品。写真を見ると、ナッツのアーモンドではなく甜杏仁であることがわかる

KL日本人墓地 春季慰霊祭のご案内

2025年3月2日 (日) 午前10時~(午前11時半ごろ終了予定)

場所:クアラルンプール日本人墓地・慰霊堂

住所:No2. Jalan Lapangan Terbang Lama, KL

Google Map、Waze「Japanese Cemetery」で検索可能

式次第 (予定)

・KL日本人会 星合会長挨拶

・四方大使 御挨拶

・読経、焼香、法話

・慰霊碑 献花

・墓地前供養 (花、線香)

今回も日本から良輝和尚をお迎えします。どなたでもご参加いただけますので、当地に眠る先達、同胞のご冥福を一緒にお祈りしましょう。

お線香やお花は当会で準備しておりますので、お気軽にお出でください。

駐車場もございます。

詳細は、ホームページのお知らせをご覧ください。

慰霊祭は慰霊堂内で (エアコン完備)

墓地前供養 (献花、線香)

活動報告<出産準備教室>

第80回出産準備教室が、2月6日(木)、14日(金)、15日(土) の3回コースにて開催されました。今回は4組のご夫婦のご参加があり、看護師・保健師・栄養士などの資格をもつ会員ボランティアの方々が講師となり、和やかな雰囲気で行われました。

講義内容は、妊娠・出産の基本的な知識、赤ちゃんに関する事、予防接種、マタニティヨガの実践など多岐にわたりました。

最終日の土曜日は、以前この教室に参加し昨年マレーシアで出産された3組のご家族にお越し頂き、出産の体験談や出生届の手続き方法など、最新の貴重な情報を直接学べる機会となりました。また、赤ちゃんの人形を使っての沐浴体験も行い、もうすぐパパになる男性方も積極的に育児に関する質問をされている姿が印象的でした。

次回の日程は、決まり次第 ホームページ 等にてお知らせします。

.png)

2月5日 (水) のはぐくみ会では10名のお子様のご参加があり、「節分」をテーマにした遊びを中心に行いました。

新聞紙を小さくちぎって丸めて豆の代わりにして、オニの口に入れるゲームをしたり、オニのツノのかぶり物を作ってかわいいオニになってみたりして遊びました。

また季節の歌や絵本にも触れ、楽しく節分の雰囲気を感じることが出来ました。

2008年に夫とマラッカへ移住してきた彩子E.ハーイです。この「マラッカ通信」では、在住者の視点からマラッカの魅力をご紹介しています。

前回はマラッカ王国の発展に大きな影響を及ぼした中国の武将・鄭和について。今回は、マラッカ王国の伝説的な人物たちの物語をご紹介していきます。彼らのドラマチックな物語を、マラッカに今も残る足跡とともにたどっていきましょう。

■中国から来た美しき姫君ハン・リポーの物語

15世紀はじめ、初代君主パラメスワラ(Parameswara、後にイスカンダル・シャー〈Iskandar Shah〉と改名)が建国し、中国・明朝の後ろ楯を得て大きくなったマラッカ王国は、1433年に鄭和の大艦隊訪問の終焉を迎えた後も中近東とアジアを結ぶ貿易の中心地として繁栄を続け、6代目の君主マンスール・シャー (Mansur Shah) の時代(在位1456~77)にその最盛期を迎えました。

マンスール・シャーは、明朝の姫君の一人と言われるハン・リポー (Hang Li Po) を妻に迎え、両国の関係をさらに強固なものにしました。この時、ハン・リポーに従って来た貴族の子弟、女官、従者、護衛の兵などは500人を超える数でした。シャーは小高い丘とそれを取り巻く一帯をハン・リポーに与え、豪華な屋敷を建設したと言われます。この丘はブキッチナ (Bukit China:中国人の丘) と呼ばれ、現在に至るまで中国以外の地では世界最大の中国式の墓地となっています。こうした大規模な中国人の流入、それも労働者ではなく、宮廷に仕える人々の到来により、中国の美しく豪華な品物や習俗なども持ち込まれ、マラッカを中国文化の街として決定づけることになりました。

リポー (麗宝) と言われるくらい美しい人であったということ以外、彼女に関して伝わっていることは少なく、彼女の息子がマラッカの王の一人であったことと、孫がジャルム (Jarum) という町を与えられ治めたこと、そして彼女の死が歴史書に記載されているのみですが、今でも、ブキッチナの麓の鄭和を祀る宝山亭 (Poh San Teng Temple) の横には、マンスール・シャーがハン・リポーのために掘らせたと言われる井戸が残されています。この井戸はどんな日照りにも枯れることがなく、柔らかく甘くて霊験あらたかだと言われています。また、ローマのトレビの泉のように、この井戸にコインを投げ入れるとマラッカを再び訪れることができるとも信じられているそうです。

この井戸は15世紀当時、数少ない貴重な飲み水の供給源でした。井戸が高い塀に囲われているのは、1511年にマラッカ軍がポルトガル軍に敗れて撤退する時に毒を投げいれて200人程のポルトガル人が死んだ事件以来、アチェ人による何回もの毒薬の投げ入れがあり、また、伝染病によって多くの死者が出たため、1568年にポルトガルの指揮官 (Captain Pedro da Silva) が井戸の清浄化を命じ、同時に、小さい砦のような形で井戸の周りを囲って厳重に管理したからです。どのように毒消しをしたのかはわからないものの、再びこの井戸水を使用するようになり、壁のあちこちに開いている小さな窓は外部の人々に水を分け与えるためのものと言われています。最近まで、この井戸の水を使っていることをセールスポイントにしている、地域では知られた豆乳屋がありました。店の看板 (写真参照) にある「三保」とは鄭和のことです。鄭和には幾つかの名前があり、三宝も鄭和を指します。ブキッチナも中国語では三保山と呼ばれ、ハン・リポーよりも鄭和の影響の方が大きいことを示しています。ハン ・リポーの井戸は、水は豊かにあるものの現在は使われておらず、中に植物が繁ったままになっているのは残念です。

ハン・リポーの井戸

ハン・リポーの井戸 リポーの井戸の水を使っていることをアピールした豆乳

リポーの井戸の水を使っていることをアピールした豆乳

■忠義を貫いた英雄ハン・トゥアの物語

このマンスール・シャーに関してはもう一つ有名な伝説、5人のハンにまつわる伝説が残っています。

ハン・トゥア、ハン・ジェバと名のつく通りをご存じではありませんか? 5人のハンとは、ハン・トゥア (Hang Tuah)、ハン・ジェバ (Hang Jebat)、ハン・カストリ (Hang Kasturi)、ハン・リキル (Hang Lekir)、ハン・リキウ (Hang Lekiu) のことで、この5人は血縁ではありません。マンスール・シャーに仕える彼等は並外れた武人で、特にハン・トゥアはその武勇と知性において群を抜いていました。また、非常に美しく優雅で、「女達は娘も夫のいる者も皆ハン・トゥアに夢中だ」と歌にされるほどでした。女性に人気で、シャーの信頼厚く、ラクサマナ (海軍大将) と自称してはばからないハン・トゥアはまさに飛ぶ鳥を落とす勢いだったのでしょう。そういうハン・トゥアを妬む者や憎む者も当然少なくありませんでした。

ある時、ハン・トゥアが女官の一人と通じていると讒言する者が現れます。公正さと叡知を讃えられたマンスール・シャーでしたが、この時ばかりはハン・トゥアに問い質すこともせずに、即刻捕らえて処刑するように命じました。命令を受けた大臣はハン・トゥアを捕えはしたものの、彼の無実を信じて殺さずに牢に閉じ込めておきました。

ハン・トゥアが処刑されたと聞いた親友のハン・ジェバは怒り狂い、シャーを殺しに向かいました。そうして止めようとする人々を宮廷内で次々に斬り殺したのです。この報告を聞いたシャーは恐れおののき、「ハン・トゥアが居てくれたらなあ」と嘆きました。これを聞いた大臣は「恐れ多い事ではございますが」と事実を申し出ました。ハン・トゥアが生きていることを聞いたシャーは喜び、早速ハン・トゥアを呼び寄せるよう命じます。

ハン・トゥアに再会したハン・ジェバは驚喜し、自分はハン・トゥアの仇を討とうとしただけだと説明しますが、ハン・トゥアはシャーに刃向い大勢の罪のない人を殺したことは許せないとして、ハン・ジェバに戦いを挑みます。ここに、歴史に残る激しい戦いが始まりました。ハン・トゥアのために、シャーの不正義に抗ったハン・ジェバ。シャーへの忠誠のために、親友を討とうとするハン・トゥア。二人の豪傑の戦いは七日七晩続いたと言われます。この凄まじい戦いはハン・トゥアの勝利に終わり、ハン・ジェバは息子の将来をハン・トゥアに託して、息絶えます。

マンスール・シャーはこの報奨として、正式に初代のラクサマナ (海軍提督) の称号をハン・トゥアに与え、軍船を贈って、英雄として称えました。

戦うハン・トゥアとハン・ジェバ

ハントゥアの軍船

ハン・トゥアは初代ラクサマナとして、80歳の天寿を全うしました。ハン・トゥアは、ハン・ジェバの息子を守り育て、自身の死期が近づいたことを悟ると三代目のラクサマナに彼を任名して世を去ったと言われています。

現在、コタ・ラクサマナ (Kota Laksamana :海軍提督の町) と呼ばれる海沿いの広大な地域は、20世紀後半から工事が始まったリクレイムドランドと呼ばれる埋立地ですが、コタ・ラクサマナという名前には、マラッカの人々のハン・トゥアに対する変わらぬ思慕の念が感じられます。

ハン・トゥアの墓は、マラッカ郊外のタンジュン・クリン (Tanjiyun Kurin) にあり、霊廟 (mousleum) という位の高い名前で呼ばれています。規模も大きく、観光客の訪れが絶えません。一方、ハン・ジェバの墓 (macam) はチャイナタウンにあり、今も整然と管理されていて、彼に祈り話しかける地元の人々が訪れます。友への愛と正義のために権威に刃向ったハン・ジェバを真の英雄と考える人々は多いようです。

ジャラン・クーリーにあるハンジェバの墓所

ジャラン・クーリーにあるハンジェバの墓所 ハン・ジェバの墓に話しかける人

ハン・ジェバの墓に話しかける人

■マラッカに泥棒がいなくなった物語

マンスール・シャーは死期が近づくと、息子のアラエディン (Alauddin) に 「この世に永遠に残るものはなにもない。良い行い以外には。それ故、お前は正義を行い、決して人々の権利を奪ってはならない」と言い残して、世を去ります。

スルタンとなった息子のアラエディンは、剛勇で知られます。マラッカに盗賊が横行した時、役人は何の役にも立たず、苛立ったスルタンはある夜自ら泥棒に身をやつし、2人の若いハンを連れて市内の視察に出かけました。まさに大きな箪笥を盗んで運んでいる5人組の泥棒を見つけて3人を斬り殺しました。自ら手本を示したスルタンは役人達へ取り締まりを厳しくし、夜出歩いている人間を見つけたらその場で斬り殺すように命じました。ある夜、警備の者達が怪しい男を見つけて跡をつけたところ、案の定、男はある商店の窓から中へ入ろうとします。警備の者は男が窓へ伸ばした腕を肩先から切り落とし、窓枠を握ったままの腕をそのまま残しておきました。翌朝、店を開けようとした女主人がそれを見て凄まじい悲鳴を上げ続けたので、大勢の人々が集まり、噂は町じゅうに広まって、それ以来マラッカには泥棒は1人も居なくなったということです。

今回ご紹介した姫君ハン・リポーと英雄ハン・トゥア、そして最後の泥棒の物語は、17世紀に編纂された『スジャラ・ムラユ (Sejarah Melayu)』(英語版:John Leyden's Malay Annals)に登場します。マラッカ王国 (15~16世紀初頭) について同時代に書かれた書物はなく、当時の話は伝承をもとに記録されました。ハン・リポーは実在したのか、ハン・トゥアは語られるような人物であったのか、マレーシア人なら誰もが知る人物であるだけに諸説あり、私も地元に伝わる伝説や研究論文などを調べて追いかけています。皆さんもマラッカを訪れた際には、彼らの名前が残る場所をめぐってみてはいかがでしょうか。

次回6月号では、ポルトガルとオランダの占領時代からの遺跡や文化的遺産についてお話ししたいと思います。

※筆者紹介 彩子E. ハーイ

北海道根室市出身。札幌市藤女子大学卒業後、OMF日本語学校に就職。アメリカ人の夫とニューヨークに3年、ロスアンゼルスに9年滞在。日本に帰国後、名古屋大学大学院にて修士号取得。大学非常勤講師として英語を教える。2008年に夫とマラッカに移住。

えっ!マレーシア <プトラジャヤ湖クルーズ>

石破茂総理の2025年初外遊に選ばれたマレーシア。石破佳子総理夫人もファーストレディーとしての外交デビューをここマレーシアで果たされた。

佳子夫人の訪問先のひとつとして選ばれたプトラジャヤ湖クルーズでは、アンワル首相のワン・アジザ夫人と共に、プトラジャヤの数々のランドマークや景色を楽しまれた。このプトラジャヤ湖クルーズは『ピンクモスク』として親しまれている『Masjid Putra』の近くから乗船できるのだが、ピンクモスクそのものほどまだメジャーではない。最近料金が見直されたようで、エアコン付きのクルーズ船はRM75、屋根付きのボートはRM55(共に外国人価格)。ボートは小型だが、風を直接肌に感じることができ、心地よくてお薦め。乗船時刻も船によって異なるので、確認してからチケットを購入するとよい。

最新情報はこちらから (小型モーターボート/エアコン付きクルーズ船)。

プトラジャヤ湖の観光クルーズは2タイプあり

チケット売り場

チケットは約1時間前に販売開始

小型モーターボート(乗車時間25分)

Seri Wawasan Bridge

Masjid Putra

Tuanku Mizan Zainal Abidin Mosque

Putra Bridge

船から見える近代的デザインのもう一つのモスク『Tuanku Mizan Zainal Abidin Mosque(アイアンモスク/鉄のモスク)』もピンクモスクから車で5分、歩いても30分くらいの距離でもあるので、プトラジャヤ観光に取り入れるのもいいだろう。

JCKLニュースレター

【編集委員】

- 柳井 教男(編集長)

- 松尾 義裕(副編集長)

- 五十嵐 胡桃(編集委員)

- 上野 周子(編集委員)

- 勝田 羊奈子(編集委員)

- 木村 もと(編集委員)

- 澤村 文江(編集委員)

*掲載の内容は変更が生じる場合があります。

ご意見やご感想は事務局ニュースレター担当までお願いします。